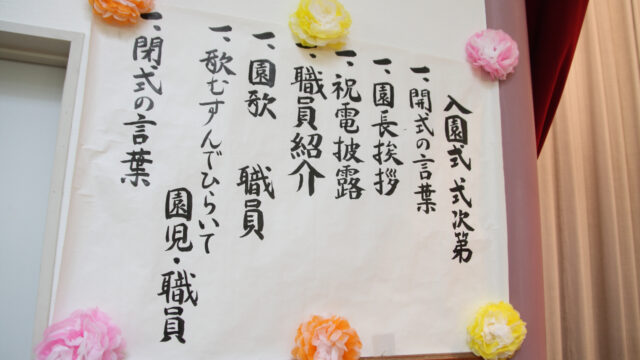

幼稚園の入園式。

お子さんが幼稚園に通うのが楽しみな反面、初めての場所でちゃんと挨拶できるかな?他の保護者の方とすぐに打ち解けられるかな?…そんな期待と不安が入り混じった気持ちになりますよね。

特に人見知りのママにとっては、ドキドキが止まらないはず。

この記事では、入園式という一大イベントで、自信を持って挨拶を交わし、周りの方々と心温まるコミュニケーションをスムーズに築くための準備ガイドを、幼稚園教諭でもあり4児のママのななみが、自身の経験も踏まえながらご紹介します。

この記事を読み終える頃には、入園式当日、きっと笑顔で、そしてちょっぴり誇らしい気持ちで過ごせるはず!さあ、一緒に最高のスタートを切りましょう!

1. 幼稚園入園式 緊張を笑顔に変える!挨拶の基本と心構え

入園式での挨拶は、単なる形式的なものではなく、その後の園生活における人間関係を豊かにする、大切なコミュニケーションの第一歩です。

ここでは、挨拶の基本的な流れはもちろん、相手に「感じが良いな」と思ってもらえる心構え、緊張をほぐしリラックスするための秘訣を、幼稚園教諭としての経験、4人の子どもを入園させた経験を織り交ぜながら解説します。

挨拶で失敗しないためには、小手先のテクニックよりも、まず基本をしっかりと身につけることが大切です。

- 笑顔は最強の味方: 緊張すると表情が硬くなってしまいがちですが、意識して笑顔を作ることで、相手に安心感を与え、親しみやすい印象を与えることができます。作り笑いでもOK!口角を少し上げるだけでも、気持ちが楽になります。

- 相手の瞳に気持ちを込めて: 目を見て話すことは、あなたの誠実さを伝え、相手も安心して心を開いてくれる雰囲気を作り出します。「あなたの話を聞いていますよ」というサインを送りましょう。

- 声のトーンは優しく、ハキハキと: 小さすぎる声や、焦って早口になってしまうのは避けましょう。ゆっくりと、そして相手が聞き取りやすいように、少し高めのトーンで話すことを意識しましょう。

- 挨拶は短く、シンプルに: 長すぎる挨拶は、かえって相手の負担になることもあります。要点を絞って簡潔に、そして心を込めて話すように心がけましょう。

これらの基本をマスターすることに加えて、心の持ち方も非常に重要です。

- 完璧主義は捨てましょう: 挨拶は、あくまでもコミュニケーションのきっかけに過ぎません。多少言葉に詰まってしまったり、言い間違えてしまっても、気にしすぎないことが大切です。「まあ、いっか!」くらいの気持ちで臨みましょう。

- 相手への好奇心を大切に: 相手の名前や、子どもの名前を積極的に覚えようと努力することで、会話が自然とスムーズに進みやすくなります。「〇〇くん・〇〇ちゃんのママさんかな?」と心の中でつぶやくだけでも、記憶に残りやすくなります。

- 共通の話題は宝の山: 子どもの年齢、住んでいる場所、好きな遊びなど、共通の話題を見つけることは、会話を盛り上げるための秘訣です。「もしかして、〇〇公園によく行かれますか?」など、共通点を探る質問をしてみましょう。

- 感謝の気持ちは言葉で伝えよう: 幼稚園の先生や、役員の方々など、これからお世話になる方々には、感謝の気持ちを言葉で伝えるようにしましょう。「いつもありがとうございます」の一言が、良好な関係を築く第一歩です。

緊張を和らげるためには、当日を迎えるまでの事前の準備が想像以上に効果を発揮します。

- 挨拶シミュレーションで自信をチャージ: 極度の緊張する方は、家族や親しい友人に協力してもらい、入園式当日の挨拶をシミュレーションしてみましょう。実際に声に出して練習することで、自信がつき、本番での緊張を和らげることができます。

- 自己紹介のカンペを作っておこう: 自分の名前、子どもの名前、趣味、最近あった面白い出来事など、自己紹介の内容を事前に書き出しておくと、当日スムーズに話すことができます。スマホにメモしておくだけでも安心感が違います。

- 当日の勝負服は事前に決定: 服装が決まっていないと、当日朝になって焦ってしまい、さらに緊張してしまう可能性があります。事前に服装を決め、準備しておきましょう。試着して、着心地を確認しておくのもおすすめです。

- 深呼吸でリラックス: 緊張を感じたら、深呼吸をして、心と体をリラックスさせましょう。ゆっくりと息を吸って、ゆっくりと吐き出すことを繰り返すことで、気持ちが落ち着き、冷静さを取り戻すことができます。

入園式は、新しい出会いがたくさん待っている、ワクワクするイベントです。

上記のポイントを参考に、笑顔で積極的にコミュニケーションを取ることで、きっと素敵な出会いが待っているはずです。

2. 幼稚園入園式 シーン別挨拶例文集 ~ これであなたも挨拶マスター!

入園式当日、私たちは様々な場面で挨拶をすることになります。

先生への挨拶、他の保護者への挨拶、そして自己紹介…。

「一体何て言えばいいの?」と焦ってしまう人もいるかもしれません。

そこで、それぞれの状況に合わせた、簡単で心のこもった挨拶例文を、4人の子どものママとしての経験を活かしてご紹介します。

人見知りのあなたでも安心して使える例文を厳選しましたので、ぜひ参考にしていただき、あなたらしい言葉でアレンジしてみてください。

先生への挨拶:感謝と期待を込めて

先生への挨拶は、これから長い間お世話になる感謝の気持ちと、期待を伝える大切な機会です。(例: 子どもの名前→ 美咲 )

- 例文1: 「〇〇先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。美咲がお世話になります。初めての集団生活でわからないことだらけですが、どうぞよろしくお願いいたします。何かあった際には、先生にご相談してもよろしいですか?」

- 例文2: 「〇〇先生、いつも温かい笑顔で迎えてくださり、ありがとうございます。美咲は先生のことが大好きで、毎日幼稚園に行くのを楽しみにしています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。」

先生への挨拶では、子どもの名前を伝えること、日頃の感謝の気持ちを伝えること、そして、何か困ったことがあればすぐに連絡する旨を伝えることが重要です。

保護者への挨拶は親睦を深める第一歩

保護者への挨拶は、これから始まる親睦を深めるための、大切な第一歩です。

- 例文1: 「美咲の母です。どうぞよろしくお願いします。〇〇さんの〇〇ちゃんとは、同じクラスなんですね!これから一緒に遊んだりできたら嬉しいです。」

- 例文2: 「美咲の母です。入園式、なんだか緊張しますね。〇〇幼稚園は初めてなので、色々と教えていただけると大変助かります。」

保護者への挨拶では、まず自分の子どもの名前を伝えること、簡単な自己紹介をすること、そして、共通の話題を見つけることが、スムーズなコミュニケーションに繋がる秘訣です。

自己紹介:個性を光らせるチャンス!

自己紹介は、自分のことを他の人に知ってもらうための、絶好の機会です。

- 例文1: 「美咲の母、〇〇と申します。最近は読書に夢中です。どうぞよろしくお願いします。」

- 例文2: 「美咲の母、〇〇と申します。集団生活は初めてで、分からないことばかりですが、皆さんと一緒に色々なことを学んでいけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。」

自己紹介では、子どもの名前、自分の名前を伝えることに加え、趣味や仕事、最近ハマっていることなど、自分の個性や人となりが伝わるような情報を付け加えることがポイントです。

これらの例文は、あくまでも参考として捉え、あなた自身の言葉で、心のこもった挨拶をしてみてください。

きっと、素敵な出会いが待っているはずです。

3. 人見知りママ 幼稚園で輝く!スムーズなコミュニケーション術3つの秘訣

「人見知りだから、他の保護者の方とうまく話せる自信がない…」

入園式を前に、そんな不安を抱えているママも、きっと少なくないはず。

でも大丈夫!

幼稚園は、子育ての喜びや悩みを分かち合える、大切な仲間と出会える、素敵な場所でもあります。

ここでは、人見知りのママでも、周りの方々とスムーズに打ち解け、充実した園生活を送るための3つの秘訣を、コミュニケーションに関する書籍や、心理学の専門家の記事を参考に具体的にお伝えします。

秘訣1:笑顔は魔法のパスポート!挨拶と自己紹介で好印象をゲット

何はともあれ、まずは笑顔での挨拶と自己紹介から始めましょう。

- ポイント: 相手の目をしっかりと見て、明るく、そしてハキハキと挨拶することを心がけましょう。

- 理由: 笑顔は相手に安心感を与え、親しみやすい印象を与える、まさに魔法のパスポートです。

- 具体例: 「美咲の母です。おはようございます!どうぞよろしくお願いします。」

- 注意点: 緊張すると、つい視線が泳いでしまいがちですが、できる限り相手の目を見て話すように意識しましょう。どうしても苦手な場合は、相手の眉間あたりを見るようにすると、自然なアイコンタクトに見えます。

秘訣2:共通の話題を見つけて会話の扉を開こう

共通の話題を見つけることは、その後の会話をスムーズに進めるための、非常に重要なコツです。

- ポイント: 子どものこと、幼稚園のこと、地域のイベントなど、共通の話題から会話を広げていきましょう。

- 理由: 共通の話題は、共感を生みやすく、会話が自然と盛り上がりやすくなります。

- 具体例: 「〇〇ちゃんの好きな遊びは何ですか?」「〇〇幼稚園の運動会、楽しみですね!何か好き(得意)な競技はありますか?」

- 注意点: 相手のプライベートな領域に、いきなり踏み込むような質問は避けましょう。

秘訣3:聞き上手は愛され上手!相手の話に耳を傾けよう

「自分から話すのは苦手…」そんなあなたも大丈夫!聞き上手になることも、立派なコミュニケーション術の一つです。

- ポイント: 相手の話を丁寧に聞き、共感する姿勢を示すことを意識しましょう。

- 理由: 人は、自分の話を真剣に聞いてくれる相手に好感を抱きやすいものです。

- 具体例: 「そうなんですね!」「それは大変でしたね・・・。」など、相槌を打ちながら、相手の話にしっかりと耳を傾けましょう。

- 注意点: 相手の話を遮ったり、自分の話ばかりするのは、相手に不快感を与えてしまう可能性があります。

これらの秘訣を実践することで、人見知りのあなたでも、きっと周りの方々とスムーズに打ち解け、充実した幼稚園生活を送ることができるはずです。

4. 幼稚園入園式 服装で第一印象をアップ!ママ・パパ・子どもの服装選びのポイント

入園式は、新しい出会いの場であると同時に、ある程度フォーマルな場でもあります。

服装は、相手に敬意を表すだけでなく、自分の気持ちを高め、自信を与えてくれる効果も期待できます。

ここでは、入園式という特別な日にふさわしい服装を選ぶためのポイントを、ファッション雑誌や、アパレルブランドのウェブサイトを参考に、母親、父親、そして子どもの服装別にアドバイスします。

母親:上品さと清潔感を意識して

母親の服装は、清潔感があり、落ち着いた色合いのものを選ぶのが基本です。

- ポイント: 派手な色や、露出度の高い服装は避け、上品で、控えめな印象を与える服装を選びましょう。

- 理由:入園式は、あくまでも子どものための式典です。母親が目立ちすぎるのは、あまり好ましいとは言えません。

おすすめの服装

- ワンピース:膝丈くらいの、シンプルなデザインのワンピースがおすすめです。

- セットアップ:ジャケットとスカート、またはパンツのセットアップも、きちんと感があり、おすすめです。

- アクセサリー:パールや、小ぶりのネックレスなど、控えめなアクセサリーを身につけましょう。

注意点

- ストッキング:肌色のストッキングを着用するのがマナーです。

- 靴:ヒールが高すぎる靴は避け、歩きやすいパンプスを選びましょう。

- バッグ:小さめの、フォーマルなハンドバッグを選びましょう。

父親:誠実さと信頼感をアピール

父親の服装は、スーツまたはジャケットスタイルで、きちんと感を演出するのが基本です。

- ポイント:清潔感があり、落ち着いた色合いの服装を選びましょう。

- 理由:父親の服装は、その家庭の印象を左右する可能性もあります。

おすすめの服装

- スーツ:ネイビーやグレーなどの、落ち着いた色合いのスーツがおすすめです。

- ジャケットスタイル:ジャケットに、スラックスを合わせるスタイルも、きちんと感がありおすすめです。

- ネクタイ:派手な色や柄のネクタイは避け、落ち着いた色合いのネクタイを選びましょう。

注意点

- 靴:革靴を履きましょう。

- バッグ:ビジネスバッグ、または小さめのフォーマルなバッグを選びましょう。

子ども:可愛らしさと動きやすさを両立

子どもの服装は、制服がある場合は制服を、ない場合はフォーマルな服装で参加します。 入園式という特別な日にふさわしい装いを心がけるのが基本です。

- ポイント:清潔感があり、動きやすい服装を選びましょう。

- 理由:子どもは、式典中に動き回ったり、座ったりすることがあります。

おすすめの服装

- 制服:制服がある場合は、迷わず制服を着用しましょう。

- フォーマルな服装:男の子は、ブレザーに、半ズボンまたは長ズボンを合わせるスタイルがおすすめです。 女の子は、ワンピース、またはブラウスにスカートを合わせるスタイルがおすすめです。

注意点

- 靴:動きやすい靴を選びましょう。

- 靴下:白、または紺色の靴下を履きましょう。地域によってはタイツを着用するなど、気温にあわせましょう。 事前に服装・持ち物などのお便りを渡されていると思いますが、どうしても服装選びに迷った場合は、幼稚園に直接問い合わせてみるのも良いでしょう。

5. 知っておきたい!幼稚園での保護者付き合い スマートな5つの心得

幼稚園での保護者付き合いは、子どもの成長をサポートする上で、非常に重要な要素です。

良好な人間関係を築くことは、子どもが安心して園生活を送る上で、欠かすことができません。

しかし、適切な距離感を保ち、良好な関係を築くためには、いくつか注意すべき点があります。

ここでは、幼稚園の保護者向けハンドブックや、教育関係者のブログを参考に、プライベートな質問の範囲、噂話への対応、先生との連携など、具体的な心得を解説します。

心得1:プライベートな質問はそっと心にしまって

相手のプライバシーに配慮し、根掘り葉掘り詮索するようなことは避けましょう。

-

-

-

-

- 理由: 相手に不快感を与え、トラブルの原因となる可能性があります。

- 具体例: 年収、家族構成、宗教、政治的な思想など、個人的な質問は絶対に避けましょう。

- ポイント: 相手が話したくないことは、無理に聞き出そうとしないことが大切です。

-

-

-

心得2:噂話には耳を塞ぎ、口を噤む

噂話は、百害あって一利なし。絶対に加わらないようにしましょう。

-

-

-

-

- 理由: 噂話は、事実とは異なる情報が広まる温床となり、人間関係を大きく悪化させる原因となります。

- 具体例: 他の保護者の悪口、先生の評判、子どものことなど、ネガティブな話題には一切関わらないようにしましょう。

- ポイント: 噂話をもちかけられた場合は、適当に相槌を打ち、共感は絶対しないよう気をつけましょう。速やかに話題を変えるなど、噂話に乗らないようにしましょう。

-

-

-

心得3:他人と比べても良いことなし

それぞれの家庭には、それぞれの価値観や考え方があります。

他の家庭と比較するようなことはやめましょう。

-

-

-

-

- 理由: 比較することで、優越感や劣等感といった感情が生まれ、人間関係にヒビが入る可能性があります。

- 具体例: 子どもの習い事、持ち物、家庭環境など、他の家庭と比較するのは絶対に避けましょう。

- ポイント: それぞれの家庭の個性を尊重し、認め合うことが大切です。

-

-

-

心得4:先生との連携プレーで子どもの成長を加速

先生と積極的にコミュニケーションを取り、子どもの園での様子を共有しましょう。

-

-

-

-

- 理由: 先生と密に連携することで、子どもの成長をより効果的にサポートすることができます。

- 具体例: 連絡帳を積極的に活用する、個人面談には必ず参加するなど、先生とのコミュニケーションを密にしましょう。

- ポイント: 先生に相談する際は、具体的な内容を伝え、協力体制を築くことを心がけましょう。

-

-

-

心得5:感謝の気持ちは言葉と態度で表現

先生や他の保護者の方々への感謝の気持ちを、常に忘れずに伝えましょう。

-

-

-

-

- 理由: 感謝の気持ちを伝えることで、良好な人間関係を築き、維持することができます。

- 具体例: 「いつもありがとうございます」「助かります」など、感謝の言葉を積極的に伝えましょう。

- ポイント: ちょっとしたことでも、感謝の気持ちを伝えるように心がけましょう。

-

-

-

これらの心得を守り、幼稚園での保護者付き合いを円滑に進め、お子さんの幼稚園生活をより豊かなものにしてください。

6. 入園準備 最終チェック!幼稚園入園式に持っていくべき必須アイテムリスト

「入園式当日になって、あれがない!これがない!」そんな事態を避けるために、入園式に持っていくべき必須アイテムを、リスト形式でまとめました。

幼稚園からの案内に加え、4人の子育て経験から得た「これがあると絶対に便利!」というアイテムもご紹介します。

忘れ物がないか、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

注:入園する園によって必要なものは違います。ご自身に当てはまる物だけをチェックしてください

-

-

-

-

-

- 入園許可証: 入園を許可されたことを証明する、非常に大切な書類です。

- 受付票: 受付で提出する書類です。事前に必要事項を記入しておきましょう。

- 上履き: 幼稚園内で履く上履きです。

- 上履き入れ: 上履きを入れるための袋です。

- ハンカチ: 手を拭くためのハンカチです。

- ティッシュ: 鼻をかむためのティッシュです。

- 筆記用具: アンケートや、書類に記入するために必要です。

- メモ帳:連絡事項などをメモするのにあると安心です。

- (必要な方)替えのマスク: 予備のマスクです。

- 飲み物: 喉が渇いた時のために、飲み物を持参しましょう。緊張で普段よりも喉が渇きます。

- ウェットティッシュ: 手や、机を拭くために便利です。

- ゴミ袋: ゴミを入れるための袋です。

- カメラ、ビデオ: 入園式の様子を記録するために必要です。

- 予備の着替え: 子どもが汚してしまった時のために、予備の着替えがあると安心です。

- お手拭きタオル: 子どもが手を拭くために、お手拭きタオルがあると便利です。

- 常備薬: 必要な場合は、常備薬を持参しましょう。

- 母子手帳: 念のため、持参しておくと安心です。

- 絆創膏: 子どもは転んだり、擦りむいたりすることが多いので、持っておくと安心です。

- ビニール袋: 汚れた服や、濡れたものを入れるのに便利です。

- お菓子: 子どもがぐずった時のために、小さなお菓子があると助かります。(実際は使わなくても、気持ち的に…です)

-

-

-

-

これらのアイテムを忘れずに持っていき、万全の態勢で入園式に臨みましょう。

7. 幼稚園入園後の生活をスムーズに!知っておきたいこと3選

入園式という一大イベントが終われば、いよいよ幼稚園生活が本格的にスタートします。

しかし、入園後も様々な疑問や不安が出てくるかもしれません。

ここでは、入園後の幼稚園生活をスムーズに、そして楽しく送るために、ぜひ知っておきたい3つのことをご紹介します。

幼稚園での日々の様子、先生との連携、保護者同士の関わり方について、具体的なアドバイスをお届けします。

-

-

- 幼稚園での一日の流れを事前に把握しておこう

- ポイント: 幼稚園の一日の流れを事前に把握しておくことで、お子さんも安心して園生活を送ることができます。

- 理由: 幼稚園によって一日のスケジュールは異なりますが、一般的には、登園、自由遊び、設定保育、給食、降園という流れになります。設定保育とは、先生が主導して行う、年齢に応じた教育活動のことです。

- 具体例: 幼稚園のウェブサイトや、入園説明会などで、一日のスケジュールを確認しておきましょう。

- 注意点: 幼稚園によっては、午前保育の日やお弁当の日など、特別な日があります。事前に確認しておきましょう。

-

- ポイント: 先生と積極的にコミュニケーションを取り、お子さんの様子を共有しましょう。

- 理由: 先生と連携することで、お子さんの成長をサポートすることができます。

- 具体例: 連絡帳を活用する、面談に参加するなど、積極的に先生とコミュニケーションを取りましょう。

- 注意点: 先生に相談する際は、具体的な内容を伝え、協力体制を築きましょう。

- ポイント: 幼稚園は、子育てについて語り合える、大切な仲間と出会える場所でもあります。

- 理由: 保護者同士で交流することで、情報交換ができたり、悩みを共有したりすることができます。

- 具体例: 幼稚園のイベントに参加する、保護者会に参加するなど、積極的に交流しましょう。

- 注意点: 相手のプライバシーに配慮し、無理な付き合いは避けましょう。

- 幼稚園での一日の流れを事前に把握しておこう

-

幼稚園生活は、お子さんの成長にとって、かけがえのない経験となります。

一日の流れをお子さんに話し伝えることで、園での生活をイメージでき安心にもつながります。

入園後の生活をスムーズに送るために、ぜひこれらのことを参考にしてみてください。

まとめ

幼稚園の入園式は、お子さんにとっても、ママにとっても新しい生活の幕開けです。

準備に必要な様々なチェックポイントを参考に、自信を持って入園式に臨み最高のスタートを切りましょう。

入園式で出会う人々との温かい繋がりを大切に、お子さんの成長を共に喜び、支え合える関係を築いていきましょう。

コメント